Utilisez la barre de recherche pour trouver une information présente sur notre site.

Retrouvez-nous au

67000 Strasbourg

Accueil et services

9h - 17h

Qui sommes-nous ?

Jour après jour, l’Étage mène depuis plus de 40 ans de nombreuses actions sociales dans le Bas-Rhin. Si l’association s’adresse historiquement aux jeunes en grande difficulté, nos interventions s’étendent aux familles et aux personnes isolées de tout âge. Ensemble, nous agissons sur le terrain de la solidarité, de l’entraide et de la lutte contre toutes les formes d’exclusion.

Agir pour l’inclusion sociale des jeunes et des familles précaires

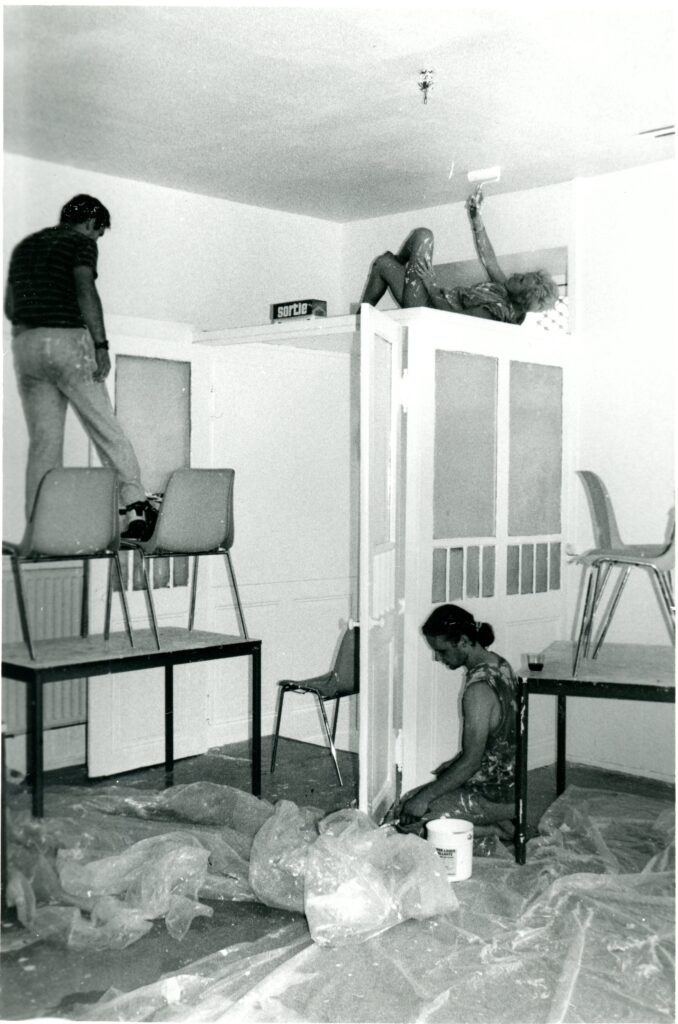

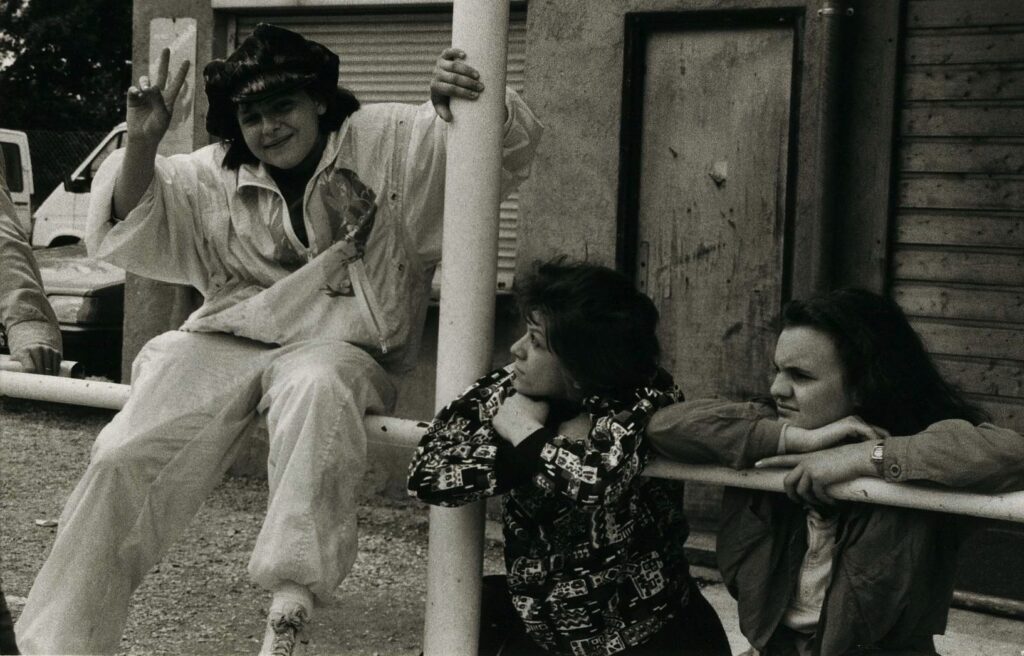

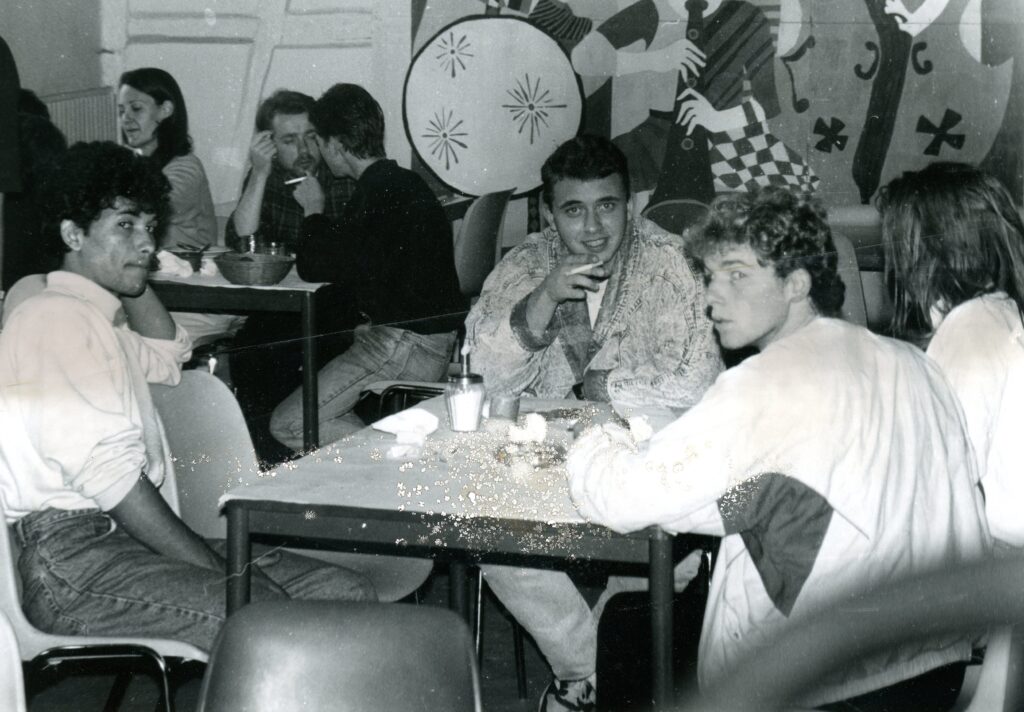

Depuis la création de l’association en 1981 à Strasbourg, nos actions sociales n’ont cessé d’évoluer au fil du temps et des besoins. D’abord lieu d’accueil, L’Étage a ouvert les portes de son restaurant en 1985 afin d’établir et de maintenir le contact avec une population de jeunes adultes, souvent sans domicile fixe.

Puis, au fur et à mesure des années, nous avons élargi nos services à de nouveaux publics. Nos actions touchent maintenant des familles et des personnes isolées de tout âge, notamment dans nos dispositifs d’hébergement, d’accès aux soins ou d’appui à la parentalité.

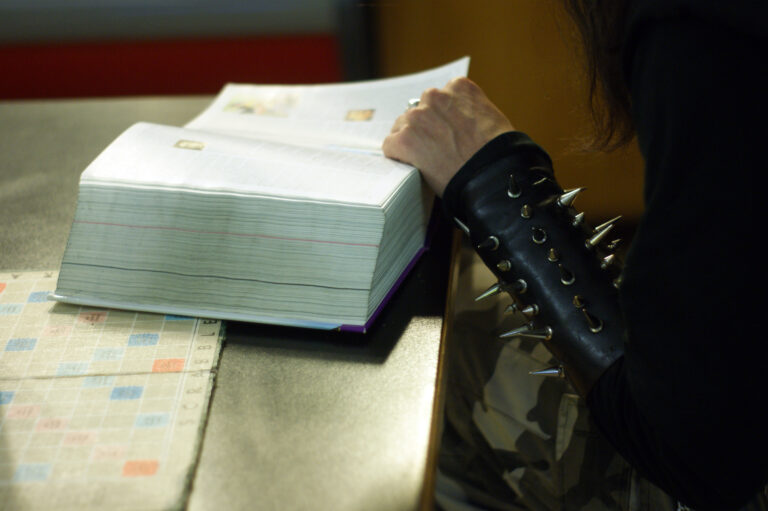

Aujourd’hui, l’Étage constitue à Strasbourg le principal lieu d’accueil et d’accompagnement de jeunes de moins de 25 ans en situation de rupture. Chaque année, un millier de personnes s’adressent à nos différents services et près de 600 ont une domiciliation postale active au siège de l’association au 19 quai des Bateliers.

Nos actions se traduisent concrètement par

- Un lieu d’accueil de jour

- Une permanence sociale et administrative

- Des services dédiées aux jeunes de moins de 25 ans

- L’accès aux droits (domiciliation postale, accès à un compte bancaire…)

- La distribution de repas au quotidien

- L’aide à l’hébergement et au logement

- L’accès à des formations professionnelles et à l’emploi

- Des activités tout au long de l’année

- Le soutien et l’accompagnement des familles

- Et plus encore !

Vous avez une question ? Besoin d’aide ?

Contactez-nous

Nous croyons en la capacité des personnes à rebondir, à prendre leur vie en main, à participer pleinement à la construction de leur avenir grâce à une aide concrète et efficace.

Depuis ses premiers jours, les valeurs de l’Étage prennent vie au coeur de ses actions

Nos équipes professionnelles et nos bénévoles se retrouvent autour d’un socle de convictions et d’engagements communs.

L’hospitalité

L’hospitalité, telle que nous la concevons, est d’accueillir sans a priori des personnes et des idées. Cet état d’esprit nous pousse à cultiver notre ouverture d’esprit pour rester, malgré le temps qui passe, réceptif aux autres.

L’engagement

Au-delà de nos actions sociales, nous nous attachons à sensibiliser et à alerter les citoyens aux causes de souffrance et de pauvreté, afin que chacun puisse agir avec plus de fraternité.

Un pragmatisme exigeant

Optimistes dans l’âme, nous tirons profit de tous les moyens disponibles susceptibles d’apporter une amélioration – même minime – à la situation des personnes accueillies.

La créativité

Les règles ne s’opposent pas à l’expérimentation. Face à des situations nouvelles, nous restons libres d’imaginer des solutions innovantes, inédites et adaptées au contexte.

Il était une fois l’Étage

La création de L’Étage est l’aboutissement d’une dizaine d’années de travail informel mené avec le soutien des Églises protestantes qui créèrent à Strasbourg, au début des années 70, une aumônerie dans l’enseignement technique.

En 1978, Jean Michel Hitter devient aumônier à plein-temps. Il assure des permanences auprès des jeunes issus des milieux populaires au collège d’enseignement technique de la rue des Bateliers, aujourd’hui lycée Jean Geiler de Kaysersberg. Il organise chaque année, avec une équipe de bénévoles, des camps d’été.

En 1979, un local ouvre au premier étage de la maison de concierge de l’ancienne école Saint-Guillaume, rue Ernest Münch. Couramment désigné sous le nom de L’Étage, le local accueille quotidiennement une cinquantaine de jeunes. Tout ce petit monde est bien à l’étroit dans moins de 25 m². La Ville de Strasbourg s’étonne de l’affluence de jeunes qui, habituellement, boudent les structures construites pour eux et propose des locaux plus vastes au 19 quai des Bateliers.

40 ans plus tard, c’est toujours sur les bords de l’Ill que se trouve le siège de l’Étage.

Historique de l’association

Découvrez ceux qui font vivre aujourd’hui l’Étage

Vous souhaitez vous aussi nous prêter main forte ? Découvrez nos offres d’emploi ou proposez votre aide en tant que bénévoles.

Stenger Véronique

Présidente

Schneider Déborah

Cheffe de service Pôle Logement Hébergement

Bau Ludivine

Cheffe de service Plateforme Jeunes (Plaje)

Farzan Wima

Chef de service Vie Associative

Ghoul Riad

Chef de service Hébergement intercalaire

Hoeffel Dorothée

Cheffe de service Pôle Enfance Parentalité Promotion de la Santé

Tufuor Owusu

Chef de service Pôle Accueil Animation Vie Sociale

Groner Marie-Christine

Responsable Comptabilité

Kessler Laura

Responsable des ressources humaines

Téléchargez nos rapports d’activité

Rapport d’activité 2023

Une année d’actions à l’Étage : chiffres clés, bilans et témoignages.

Rapport d’activité 2022

Une année d’actions à l’Étage : chiffres clés, bilans et témoignages.

Rapport d’activité 2021

Une année d’actions à l’Étage : chiffres clés, bilans et témoignages.

Rapport d’activité 2020

Une année d’actions à l’Étage : chiffres clés, bilans et témoignages.

Rapport d’activité 2019

Une année d’actions à l’Étage : chiffres clés, bilans et témoignages.

Rapport d’activité 2018

Une année d’actions à l’Étage : chiffres clés, bilans et témoignages.

Rapport d’activité 2017

Une année d’actions à l’Étage : chiffres clés, bilans et témoignages.

Rapport d’activité 2010

Une année d’actions à l’Étage : chiffres clés, bilans et témoignages.